たくさん収穫したいならこれ!家庭菜園での大葉(シソ)栽培ガイド:摘心のやり方と病害虫対策

夏の料理に欠かせないハーブ、大葉(シソ)。その香りと風味は、様々な料理にぴったりです。一株あれば必要な時にちょうどよい量を収穫できるという便利さも魅力。この記事では、特にたくさんの葉を収穫したいという方に向けて、摘心の正確なやり方や病害虫対策を詳しく解説します。

大葉(シソ)の基礎情報

品種と成分

一般に「大葉」と呼ばれるのは青シソで、赤紫色の葉を持つものは赤シソと呼ばれます。大葉に含まれる独特の爽やかな香りは、ペリルアルデヒドという成分によるものであり、防腐作用もあります。

栄養と効能

ビタミンやミネラル、ポリフェノールが豊富に含まれており、多様な効果・効能が期待できます。これには抗酸化作用や消臭効果、胃の働きの改善、発汗作用などが含まれます。

料理での使用

大葉は、葉だけでなく、芽、花穂、果実も食用にできます。葉は薬味や天ぷら、刺身のつまなど多岐にわたる料理で使用されます。芽や花穂は刺身のつまや薬味として、果実は塩漬けやしょう油漬けで楽しむことができます。

赤ジソとの違い

大葉(青ジソ)と赤ジソの大きな違いは葉の色で、赤ジソの色は「アントシアニン」という成分によるものです。赤ジソは、その鮮やかな色から梅干しやシソジュースの色付けなどに使われます。

大葉の基本情報一覧

大葉(オオバ)について、こちらを参考にしてみてください。

※品種により若干数値が変わりますので、あくまでご参考程度に。

| 栽培の難易度 | ★1(初心者にも手軽に栽培できます。) |

| 科名 | シソ科 |

| 原産地 | ヒマラヤから中国中南部 |

| 草丈 | 30cm~60cm程度 |

| 連作障害 | 低い。(ただし、土壌の疲弊を防ぐためには輪作が望ましい。) |

| 適した栽培環境 | 日当たりの良い場所で、排水がよく、土がある程度軟らかい場所。 |

| 日当たり | 半日日陰の場所で育てましょう。 |

| 土壌酸度 | pH 6.0〜7.0(酸性から中性) |

| 株間 | 約20cm~30cm |

| 畝幅 | 約40cm |

| 畝高 | 約10cm~20cm |

| 発芽適温 | 20°C~25°C |

| 生育適温 | 20°C~30°C |

| 種まき時期 | 春(4月~5月)または夏(6月~7月) |

| 発芽日数 | 7日~14日 |

| 苗植え付け時期 | 発芽後2~4週間程度 |

| 収穫時期 | 種まきから60~90日後 |

| コンパニオンプランツに 向いている野菜 | トマト、キュウリ、ナスなど。大葉は昆虫を寄せ付けにくい香りがあり、害虫対策として他の植物と共存する際に有用です。 |

栽培のポイント

- 発芽適温:大葉の種が発芽する最適な温度は20℃~25℃です。この温度範囲を保つことで、種まきから約7~14日で健やかな芽が出てきます。

- 生育適温:大葉は温暖な気温を好む植物であり、20℃~30℃が最も理想的な生育温度となります。高温過ぎると葉が弱くなったり、発育が悪くなることがあるため、猛暑期は特に注意が必要です。また、乾燥には比較的強いですが、適切な水やりを心掛けることが重要です。

- 栽培期間:種を蒔いてから収穫まで、通常は約60~90日となります。温暖な気温を好む大葉は、春や初夏に栽培が最も適しており、その時期に収穫のピークを迎えることができます。

大葉は夏の植物であり、太陽が好きですが、注意点があります。太陽に当てすぎると、成長が早まり葉が硬くなってしまうだけでなく、葉先が枯れてしまう可能性があります。食用にするための柔らかい大葉を栽培する場合は、半日日陰が最適です。

大葉の栽培手順

準備する物

プランター・鉢

大葉は地植えも可能ですが、プランターや鉢でも育てられます。特にベランダや庭で栽培する際は、深さが20cm以上のプランターを選びましょう。ひとつの鉢に一株植える場合は、8号程度の大きさが適しています。底に配水用の穴が開いているプランターを選ぶと、根腐れのリスクを低減できます。

土

基本的に大葉は土質を選ばない植物です。一般的な花・野菜用の培養土が適しています。土壌酸度pH6.0~7.0を基準に調整しましょう。

肥料

大葉は基本的に肥料を必要としませんが、葉が茂り始めてからは、2週間に1回程度肥料を与えることが推奨されます。ただし、肥料を与えすぎるとアブラムシがつきやすくなるので、注意が必要です。

支柱

大葉の成長を支えるために、一株につき1本の支柱を用意しておくと良いです。これにより、強風で植物が倒れるのを防ぐことができます。

その他の用具

- 大葉の種or苗:1袋or2~3株

- 鉢底石:水はけを良くするため

- 移植ごて(小型の園芸用シャベル):植え替え作業に

- ジョウロ:水やりに

- 園芸用ハサミ:収穫や整枝に

- 化成肥料:必要に応じて

これらの用具と材料を揃えておけば、大葉の栽培はスムーズに行えるでしょう。特にプランター栽培は、初心者にも手軽に始められるので、これを機に自宅でのハーブ栽培に挑戦してみてはいかがでしょうか。

1.土作り

大葉(シソ)は基本的に土質を選ばない植物ですが、育ちがよく、香りが高い葉を得るためには適切な土作りが必要です。

土の質

- やせ地では葉が硬く、香りも弱まるため、食用には不向きです。

- 腐葉土や堆肥を多く含んだ水はけの良い、肥沃な土を使用すると、より良い結果が得られます。

土作りのスケジュール

- 植え付け2週間前: 1㎡あたりに苦土石灰を100gまいて土を耕す。これは土のpHバランスを整えるためです。

- 植え付け1週間前: 同じく1㎡あたりに堆肥1Kgと化成肥料100gをまいて土を耕す。これは土壌の肥沃性を高めるためです。

- 植え付け直前: 畝を作る。幅は70cm〜80cmが理想です。

畝について

- 畝や土質はそれほど選ばず、畝幅60cm〜70cmくらいでいくつでも栽培できます。

- 庭の隅の半荒れ地でも、こぼれた種から自然に育つぐらい順応性があります。

- 栽培期間が長いため、雑草の繁殖を防ぐマルチングが有用です。

このように、計画的な土作りと畝作りを行うことで、大葉の成長と品質を向上させることができます。

2.種まきや育苗

大葉の種まきに最適な時期は5月頃、気温が20℃を超えるようになってからです。4月下旬から6月中旬までに種まきを行うとよいでしょう。発芽に適した温度は25~30℃です。

発芽の準備

大葉の種は硬く、発芽しにくい特性があります。そのため、種まきの前夜には種を水に浸しておくことで、発芽率が高まります。

種まきの方法

- 育苗ポットに培養土を入れます。

- 水に浸した種をポットに2~3粒ずつまきます。

- 種を軽く土で覆い、水をたっぷりと与えます。

大葉の種は好光性なので、種を深く埋めすぎないように気をつけましょう。軽く土で覆う程度で十分です。

発芽と間引き

種まきから約10日から2週間で発芽することが多いです。発芽したら、元気な苗を残し、間引きを行います。本葉が2~4枚出たら、さらに間引きを進めます。

移植

本葉が4~5枚になったら、最終的な栽培場所(畑やプランター)に移植します。大葉は移植に弱いため、土を崩さずに慎重に移植し、その後たっぷりと水を与えましょう。

シソの苗を選ぶ際のポイントは、茎が太くてしっかりしているものを選ぶことです。茎が細かったり、徒長してひょろひょろとしているものは避けましょう。また、葉が元気で生き生きとしているものが良いでしょう。傷んでいたり、萎びているものは避けてください。

3.管理(追肥・土寄せ・水やり・摘み取り)

摘芯(摘心)のタイミングと方法

- 茎が5節以上伸びたら摘芯: シソ(大葉)の茎が5節以上伸びてきたら、3~5節目のわき芽の上で摘芯します。これにより、わき芽が新しい茎と葉として成長します。

- 草丈15cm〜30cmで再摘芯: 草丈がこの範囲に達したら、株の先端を摘み取ってわき芽の成長を促します。

- 摘芯による収穫量増加: 1本だった茎が2本に増え、倍量の葉が収穫できるようになります。

剪定と風通し

- 真夏の剪定: 葉が密集している場合、風通しを良くするために剪定します。

- 病害虫の予防: 風通しが良いと病害虫の予防にもなります。

水やり

- プランター栽培: 土の表面が乾いたらたっぷりと水を与えます。

- 地植えとプランターの違い: 地植えよりプランター栽培では水やりが重要です。

- ハダニの予防: 真夏の乾燥した日には葉にも水を与えるとハダニの予防になります。

追肥(肥料)

- 初期段階: 本葉が7~8枚になったら化成肥料10gをまきます。

- 追肥の時期: 草丈が15cm〜20cmになったら追肥を始め、栽培終了まで定期的に行います。

- 肥料の種類: 野菜用の緩効性有機肥料が手軽です。

4.収穫

大葉(シソ)は日本料理でよく用いられる香味野菜の一つです。大葉は芽、葉、花穂、果実とそのすべてが食べられますが、収穫のタイミングや方法は各部位で異なります。

収穫時期と方法

- 芽シソ:発芽後、本葉が2枚出てきた頃が最適な収穫時期です。

- 葉シソ:草丈が30cm程度、主茎に10枚程度の葉がついたら収穫が始められます。一般には植えつけから約1カ月後が目安です。

- 穂シソ:夏が終わり秋が近づいたら、花穂が伸びて半分程度開花したら収穫します。

- 実シソ:花が咲き終わり、実ができたら収穫可能です。

葉と芽は手で簡単に摘むことができ、穂と実はハサミで切り取ります。特に葉シソを収穫する際は、下から順に収穫し、茎の先端は摘まないようにすると、新たな葉が生えてきます。

注意点とコツ

- 大葉の成長が速いので、こまめに収穫することが推奨されます。ただし、葉を全部取り除くと光合成ができなくなり、植物が弱ってしまうため注意が必要です。

- 収穫は朝か夕方に行い、特に葉は新鮮な状態で長持ちするようにします。

- 実シソは保存食としても利用でき、塩漬けやしょうゆ漬けがおすすめです。

種取りと次の季節へ

大葉の種も取ることができ、翌年に繁殖させることができます。実がついた枝を陰干しして種を取り出し、保存しておくと、次の年も同じ大葉を楽しむことができます。

5.保存方法

当日料理で使用する葉は、葉柄を数ミリ切ってから切り口を水に浸けておくと、シャキッとしたみずみずしい状態で使用することができます。水の量は非常に少量で問題ありません。葉全体が水に浸かると、黒ずみの原因となるため、切り口のみを水に浸けておきましょう。

大葉の種はどこで買えるの?

大葉の種を手に入れたい場合、まずは近くの園芸店やホームセンターを訪れると良いでしょう。これらの店舗では、多くの野菜の種が取り扱われており、大葉の種も一般的に置いてあります。また、地域の農協、通称JA(日本農業協同組合)でも、農家向けの種が購入できることがあります。品種のバリエーションが豊富に取り揃えられていることが特徴です。オンラインショッピングを利用することも考えられます。Amazonや楽天などの大手ショッピングサイトでは、さまざまな品種や産地の大葉の種が取り扱われています。加えて、専門的な種苗店なども存在し、特定の品種や有機栽培用の種など、特色のある品揃えを提供している場合があります。どこで購入するにしても、品種や耐病性、栽培の適期などをしっかり確認し、自分の栽培環境や目的に合わせて選ぶことが大切です。

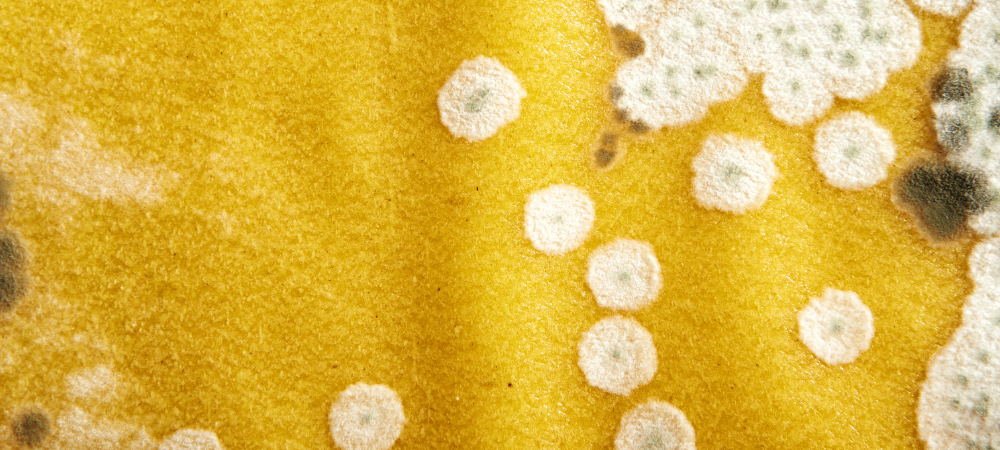

大葉栽培で注意すべき病害虫

多くの野菜に比べれば、病害虫の発生が少ないので家庭菜園の初心者の方にとって育てやすいのが大葉です。しかし、大葉にはハダニ、アブラムシ、ヨトウムシ、バッタなど、様々な害虫が発生する可能性はありますので注意しましょう。特にハダニは高温期に、アブラムシは暖かい時期によく発生します。

- ハダニ: 葉の裏に付着しやすい。葉水を噴射して付着を防ぎましょう。

- アブラムシ: ウイルス病を媒介する可能性があり、大量発生する場合は薬剤の使用も検討するとよいです。見つけ次第、駆除が必要。

環境と予防

- アブラムシは風通しの悪い、湿気がこもりやすい場所を好むため、通気性がよく蒸れにくい場所での栽培が望ましい。

- 窒素肥料を過度に与えると、アブラムシが発生しやすくなるので注意が必要。

予防策としてのネットの使用

- 防虫ネットや虫よけネットの設置は有効な予防策となる。これによって、日光が当たりすぎて葉が硬くなるという副作用も防げます。

農薬の使用と注意点

食用として利用する場合は、農薬の使用は避け、発生した虫は手作業で取り除くしかありません。万が一、農薬を使用した場合は、その後2~3週間は収穫を避けましょう。